もう日報作成で残業しない!指定管理者が今すぐ使えるChatGPT活用法

毎日1時間かかる日報作成を10分に短縮!指定管理者向けChatGPT活用術を完全解説。体育館・図書館など公共施設の管理者が今すぐ使える具体的なプロンプト例、タスク管理型とKPI管理型の2パターン、導入時の注意点まで実践的に紹介。限られた人員で多忙な現場の救世主となるAI業務効率化の決定版。

公開日2025/08/10

目次

みなさん、こんにちは。指定管理者制度AI編集長のヤマザキです。

先日、関東の体育館を運営されている管理者さんから、こんなお悩みを伺いました。 「毎日の業務報告書作成に1時間以上かかってしまい、本来の利用者サービスに時間を割けないんです...」 そのお話を聞いた瞬間、私の心は痛みました。 きっと同じような思いをされている方が、全国にたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。 でも、大丈夫です。 今日お話しする「AI活用による日報作成の自動化」を使えば、その悩みを解決できるんです。 実際に、先ほどの管理者さんも導入後は報告書作成時間を短縮し、浮いた時間を利用者との対話や施設改善に充てられるようになったそうです。

この記事でわかること

□ ChatGPTを使った日報作成の基本的な仕組み □ 指定管理者の業務に特化したプロンプト(指示文)の作り方 □ タスク管理型とKPI管理型、2つの日報パターンの使い分け □ 実際に使える具体的なテンプレートと入力例 □ 導入時の注意点と失敗しないためのコツ

なぜ今、日報作成の自動化が必要なのでしょうか

指定管理者として施設運営をされているみなさんなら、日々の報告業務の重要性は十分ご理解いただいていることでしょう。 自治体への説明責任、利用者サービスの向上、職員間の情報共有...。 どれも欠かせない業務です。

しかし現実は厳しいものです。 限られた人員で多岐にわたる業務をこなしながら、毎日きちんとした報告書を作成するのは本当に大変なことです。 特に、夕方の忙しい時間帯に「今日は何をやったっけ?」と振り返りながら一から文章を組み立てるのは、想像以上にエネルギーを消耗します。

そこで注目したいのが、ChatGPTなどのAIツールを活用した業務効率化です。 難しそうに聞こえるかもしれませんが、実は思っているより簡単で、すぐに始められるんです。

基本的な仕組み:コピー&ペーストで簡単自動生成

AIを使った日報作成の基本は、とてもシンプルです。 あらかじめ用意した「プロンプト」(AIへの指示文)に、その日の業務内容を箇条書きで入力するだけ。 すると、読みやすく整理された日報が自動で完成します。

例えば、こんな簡単な入力から:

プロンプトの型:日報の作成

以下の情報をもとに、本日の業務日報を作成してください。

# 条件(固定部分)

・「本日行ったこと」「課題・気づき」「明日の予定」の3つの見出しでまとめてください

・箇条書きをメインに、読み手が内容を把握しやすいようにしてください

# 日報にまとめたい情報(可変部分)

※ここに今日の業務内容、気づいたこと、議事録、スタッフからの報告、委託先からの報告、明日の予定などを箇条書きで貼り付ける!

※最悪、箇条書きでなくてもOKです!

※メールとか報告書とかを雑に張り付けるのでもOK!このようなきちんとした日報が生成されます:

📅 本日の日報(○月○日)

本日の業務報告

- 体育協会会長と次年度の大会開催について打ち合わせ

- エレベータ定期点検に立ち会い、安全確認を実施

- スポーツフェスティバル実行委員会の会議に出席し、運営計画を協議

- 館内案内マニュアルの改定案を確認し、必要箇所を修正指示

- 午後、館内巡回(体育館アリーナ・多目的室・駐車場)を実施し、設備状況を確認

- 来年度予算案の資料を作成し、管理部門へ送付

課題・気づき

- スポーツフェスの会場レイアウト案に一部動線の不備があり、修正案の検討が必要

- 館内巡回時、アリーナ入口付近の床面に傷みを発見。応急処置後、修繕計画に反映予定

- 点検立ち会い時、エレベータの部品交換が想定より多く必要と判明。予算計上の見直しが必要

明日の予定

- スポーツフェス会場図面の修正版を作成し、実行委員会へ提出

- 館内避難誘導訓練の打ち合わせ(消防署・警備会社)

- 指定管理者運営会議用の月次報告資料をとりまとめ

指定管理者向け:2つの日報パターン

指定管理者の現場業務は、イベント運営から設備点検、地域連携まで幅広く、多忙です。 そのため、日報の作り方をパターン化しておくと、報告の質もスピードも向上します。 上記のプロンプトを基本として、ここでは、まず 「タスク管理型」 の日報を紹介します。

パターン1:タスク管理型の日報作成

特徴

- 日々の多様な業務を 時系列 または タスク別 に整理できる

- 各タスクの進捗が明確になり、翌日の優先順位を立てやすい

- 管理部門や上司が、施設の運営状況をひと目で把握できる

プロンプト例

以下のタスクリストをもとに、タスク管理型の日報を作成してください。

# 条件(固定部分)

・各タスクを時系列にまとめてください。

・各タスクの進捗状況(完了・進行中・未着手)を明記する

・課題や改善点がある場合は「課題」の欄にまとめる

・明日の優先タスクや予定があれば「明日の予定」に記載する

# 日報にまとめたい情報(可変部分)

※ここに今日の業務内容、気づいたこと、議事録、スタッフからの報告、委託先からの報告、明日の予定などを箇条書きで貼り付ける!

※最悪、箇条書きでなくてもOKです!

※メールとか報告書とかを雑に張り付けるのでもOK!出力イメージ(AI生成例)

【本日の業務報告】

- 体育協会会長と次年度大会開催について打ち合わせ(完了)

- エレベータ定期点検に立ち会い、安全確認を実施(進行中80%)

- 館内巡回(アリーナ・多目的室・駐車場)(完了)

- スポーツフェス実行委員会に出席し、運営計画を協議(完了)

- 来年度予算案の資料を作成(進行中40%)

【課題】

- エレベータの部品交換が想定より多く必要。予算再計上が必要

- スポーツフェス会場レイアウトに動線の不備あり。修正案作成予定

【明日の予定】

- スポーツフェス会場図面修正版を実行委員会へ提出

- 館内避難訓練の打ち合わせ(消防署・警備会社)

- 月次報告資料の取りまとめ

このパターンが解決する課題

- 報告がざっくりしすぎて実態が伝わらない → 時間・進捗・内容が明確化

- 忙しくて日報作成が後回しになる → タスクリストを投げるだけでAIが整形

- 翌日の動きが曖昧になる → 「明日の予定」欄で優先順位を可視化

この形式は、複数施設の管理や、保守・清掃・イベント・地域連携といった多岐にわたる業務を抱える館長・副館長に特に有効です。 時系列で進捗が分かるので、管理者同士の引き継ぎや行政への報告資料にもそのまま転用可能です。

このプロンプトを前提に、AIが整理しやすいように報告内容を整理すると、より効率が上がります。 組織全体でAIを活用することを推し進めることで、大幅な業務効率が実現できます。

パターン2:目標(KPI)管理重視型の日報作成

特徴

- 利用者数、売上、稼働率、満足度など 数値目標の達成状況 を一目で把握できる

- 自治体への定期報告や、理事会・運営会議の資料としてそのまま活用可能

- 「達成・未達成」の理由と改善策が明確になり、翌日の行動に直結する

プロンプト例

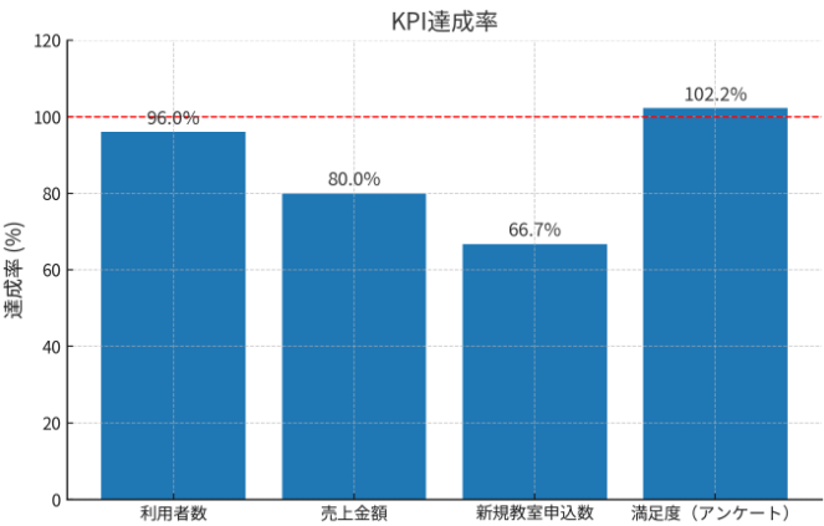

以下のKPI実績をもとに、目標達成状況を見える化した日報を作成してください。

# 条件(固定部分)

・日報にまとめたい情報の中からKPIを収集する。

・各KPIについて「目標値」「今日の実績」「達成率」を表形式で整理する

・KPIごとの達成率を棒グラフで可視化する

・未達成項目については「原因」と「対策」を箇条書きでまとめる

# 日報にまとめたい情報(可変部分)

利用者数:480人(目標500人)

売上金額:80万円(目標100万円)

新規教室申込数:2件(目標3件)

アンケート満足度:92%(目標90%)出力イメージ(AI生成例)

【本日のKPI実績】

| KPI項目 | 目標値 | 実績値 | 達成率 |

|---|---|---|---|

| 利用者数 | 500人 | 480人 | 96% |

| 売上金額 | 100万円 | 80万円 | 80% |

| 新規教室申込数 | 3件 | 2件 | 67% |

| 満足度(アンケート) | 90% | 92% | 102% |

【達成率グラフ】

【未達成項目の原因と対策】

- 利用者数

- 原因:午前の雨天により屋外イベントが中止

- 対策:雨天時の代替プログラムを事前に設定

- 売上金額

- 原因:物販コーナーの品切れ

- 対策:週次在庫チェックと追加発注サイクルの短縮

- 新規教室申込数

- 原因:キャンペーン告知期間が短かった

- 対策:告知開始を2週間前倒し

このレベルの出力が一瞬 にできるんです。 とんでもない時代になりましたよね。

このパターンが解決する課題

- 数字の進捗が感覚的で、正確に共有できない → 表とグラフで一目瞭然

- 未達成の理由が「なんとなく」で終わってしまう → 原因と対策をセットで可視化

- 自治体や理事会への報告資料を作るのが面倒 → 日報からそのまま報告書に転用可能

活用シーン

- 月次・四半期ごとの自治体報告

- 指定管理者運営会議の報告資料

- 年間KPI進捗の振り返りと改善計画立案

実践のコツ:失敗しないための3つのポイント

1. 最初は完璧を目指さず、「できる範囲で」始める

いきなり全ての業務を自動化しようとせず、まずは週に2-3回から始めてみてください。慣れてきたら徐々に頻度を上げていけば大丈夫です。

2. 施設の特性に合わせてプロンプトをカスタマイズ

体育館なら「利用者数」「事故件数」、図書館なら「貸出冊数」「レファレンス対応件数」など、施設特有の指標を盛り込むことで、より実用的な日報になります。

3. 職員間での情報共有ルールを決める

AI生成の日報であっても、最終的には人の目でチェックし、必要に応じて加筆修正することが大切です。「この項目は必ず確認する」といったルールを決めておきましょう。

注意点とリスク対応

導入にあたって、いくつか気をつけておきたい点があります。

個人情報の取り扱いについて 利用者の個人情報や施設の機密情報をAIに入力することは避けてください。「利用者A様」「案件B」など、匿名化した表現を心がけましょう。

自治体との事前相談 AIツールの業務利用について、契約先の自治体に事前に相談することをお勧めします。多くの自治体で業務効率化への理解は深まっていますが、透明性を保つためにも事前の相談は大切です。

依存しすぎないバランス感覚 AIは便利なツールですが、あくまで補助的な役割として活用し、現場の生の声や感情的な部分は人間が担当するという使い分けが重要です。

一緒に始めてみませんか

みなさん、どうでしょうか。思っていたより簡単だと感じていただけたでしょうか。

AI活用による日報作成の自動化は、決して難しい技術ではありません。むしろ、日々の業務に追われているみなさんの強い味方になってくれるはずです。浮いた時間で利用者の方々ともっと向き合えるようになり、施設の魅力向上にも繋がることでしょう。

最初は小さな一歩からで構いません。今日紹介したプロンプトを参考に、まずは1週間試してみてください。きっと、その効果を実感していただけると思います。

一人ひとりの小さな工夫が、指定管理者制度全体のサービス向上に繋がります。みなさんの施設が、地域の方々にとってますます愛される場所になることを心から願っています。

一緒に、より良い施設運営を目指していきましょう。

指定管理者制度に携わる皆様の業務効率化と採択率向上をサポートする記事をお届けしています。

ヤマザキは2004年から大学で指定管理者制度を研究し、

2010年からの10年間は、指定管理/PFI/PPPのコンペや運営現場の最前線に立ち続けてきました。

その後はスタートアップとの協業や出資、ハッカソンも数多く主催。「現場」と「未来」双方の知見を活かした情報発信を行っています。

その経験をもとにした本サービス「指定管理者制度AI」では、実際にAIを活用した提案書・企画書作成サービスを展開。 豊富な採択事例データベースと高度な自然言語処理技術により、要点整理から文書構成の最適化まで包括的にサポートします。

自治体要件の読み取り、競合分析、予算計画の策定など、指定管理者応募に必要な業務を効率化し、 質の高い提案資料を短時間で作成できる専門AIツールを提供しています。